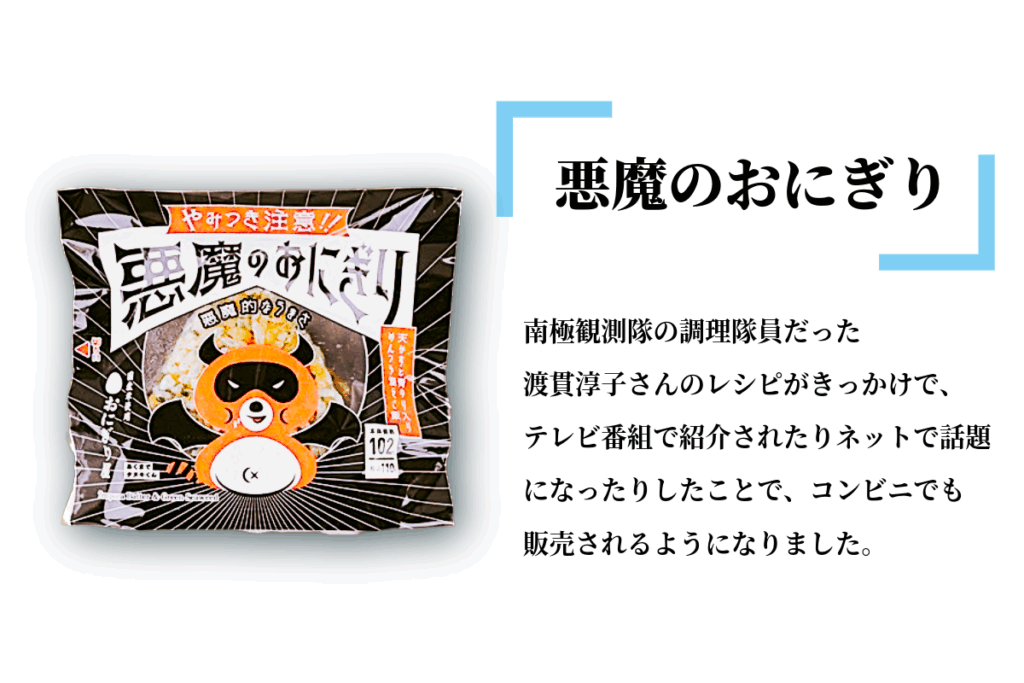

「悪魔のおにぎり」

は、なぜ悪魔的なのか?

「伝わる・覚えられる・欲しくなる」デザインを軸に、ブランドの世界観づくりを支援。ロゴや販促物、商品開発までトータルに対応します。

伝わるロゴ、伝わるデザインの秘密

「悪魔のおにぎり」というネーミングは、なぜ私たちの心を掴むのでしょうか。それは「悪魔的」という言葉が、「危険だけどやめられない」「罪悪感があるほどうまい」といった、食べる前からその”病みつきになる体験”を巧みにイメージさせるからです。このネーミングには、製品の本質を「体験」として伝えるデザインの真髄が含まれています。

このように、本当に「伝わる」デザインを設計する上で不可欠なのは、ユーザーが製品やサービスを通じて何を感じ、何を得るのかという「体験」そのものをデザインすることです。それは、製品の物理的な手触りや使い心地といった機能的な体験はもちろん、「楽しい」「ワクワクする」「安心する」といった感情的な体験まで含みます。

優れたロゴやデザインは、このようにユーザー視点で考え抜かれた「体験の設計図」があって初めて生まれます。そして、その設計図に基づいて、色、形、テキストといった要素が緻密に演出されることで、人の心を動かすデザインは実現されるのです。

覚えられるロゴ、覚えられるデザイン

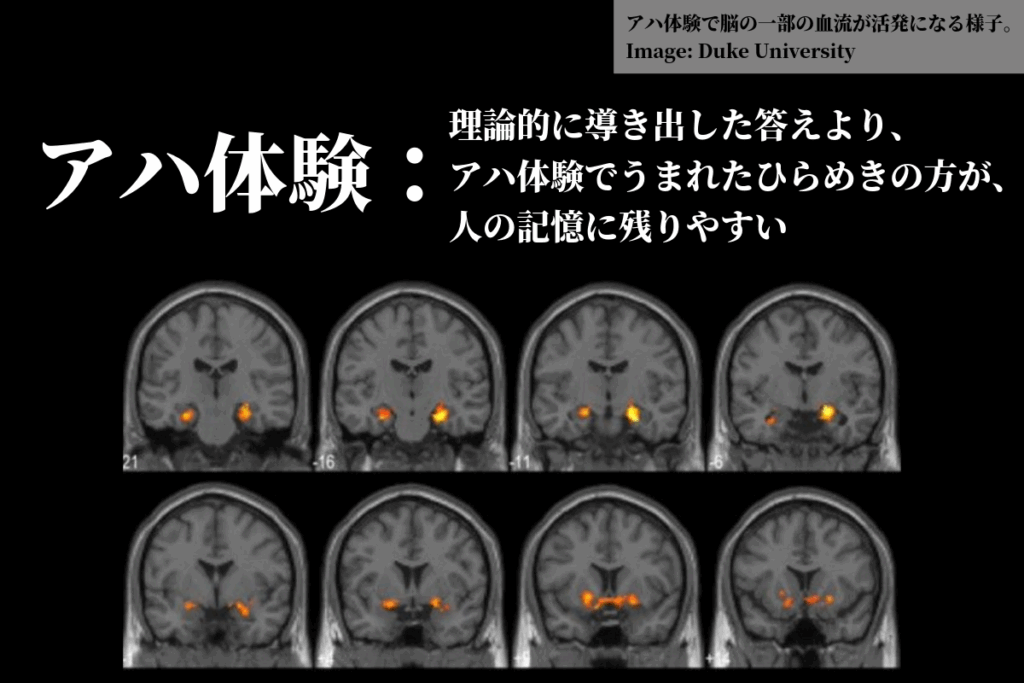

一度見たら忘れられないロゴや、記憶に深く刻まれるデザインは、どのようにして生み出されるのでしょうか。その答えの鍵は、脳科学における「アハ体験」というメカニズムに隠されています。

アハ体験とは、例えば「だまし絵」のように、見方を変えた瞬間に「あ、そういうことか!」と本質を理解し、思い込みが180度覆される瞬間のことです。研究によると、この「ひらめき」が起こるとき、脳は強く活性化し、その対象を鮮烈な印象として記憶に刻みつけることが分かっています。

このメカニズムをデザインに応用すること、すなわち、私たちが持つ「常識」や「先入観」と、実際の「見た目」との間に、意図的な「ギャップ」を設計すること。これが、人の心を掴み、記憶に残るデザインを生み出すための極めて重要な戦略となるのです。

欲しくなるロゴ、欲しくなるデザイン

「こんな時、ドラえもんのあの道具があれば…」。

多くの人が一度はそう願った経験があるでしょう。しかし、私たちが思い浮かべるのは「悩みを解決してくれる便利な機能」そのものであり、その道具の具体的な形や名前を自分でデザインした記憶は、あまりないはずです。

例えば、「家の玄関を開けたらハワイだったらいいのに」という願望はあっても、それを「どこでも設置可能なドア型の瞬間移動装置」という具体的なプロダクトとして想像する人は稀です。

ここに、デザインの重要な役割が隠されています。

人々の心の中にある漠然とした「こうなったらいいな」という願広くをすくい上げ、それに「どこでもドア」のような、一目で機能が伝わり、誰もが欲しくなるキャッチーな形と名前を与えること。これこそが、優れたデザインの仕事です。

顧客の課題を解決する優れた製品やサービスも、その価値が一瞬で「伝わり」、親しみやすく「覚えられる」ようなロゴやデザインという“器”に盛り付けられて初めて、人の心を動かし、「直感的に欲しい」と感じさせる力を発揮するのです。